屋顶棍棍侠免广告版

122.66MB · 2025-10-26

alixixi 10 月 25 日消息,中国科学院上海天文台研究团队借助天马 65 米射电望远镜,对正在回归的 12P / Pons-Brooks 彗星(简称 12P 彗星)进行了多波段射电观测。

此次观测系统地测量了该彗星在爆发活动期间的水汽释放量,并取得了重要发现:在彗星距离太阳最远的位置之一,首次在射电波段探测到了哈雷族彗星中的氨分子(NH3)。相关研究成果已于今年 9 月发表于国际天文学期刊《天文与天体物理》。

彗星内部蕴藏着太阳系形成初期的丰富冰质物质。当彗星运行到靠近太阳的轨道位置时,太阳辐射会使这些冰升华(从固态直接变成气态),从而驱动彗星活动。这些挥发性冰的存在表明彗星自形成以来未经历剧烈热演化,因此对其冰成分的研究有助于理解约 46 亿年前原始太阳系的热学和化学性质。

12P 彗星是一颗轨道周期约为 71 年的哈雷族彗星。自 1812 年被发现以来,它在每次回归时都会出现多次亮度突然增强的爆发现象,其成因尚未完全明了。在 2024 年的这次回归中,12P 彗星同样表现出频繁的爆发活动。由于爆发期间通常伴随着更多气体从彗核中释放,这为监测其气体成分变化、分析爆发机制和物质构成提供了宝贵时机。

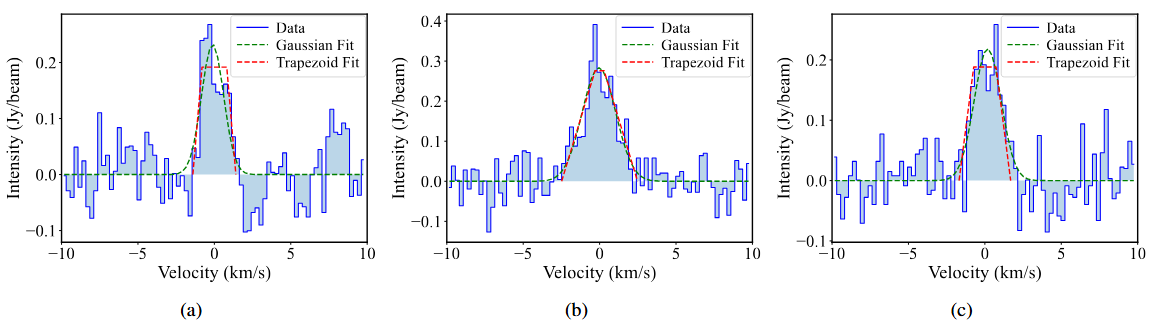

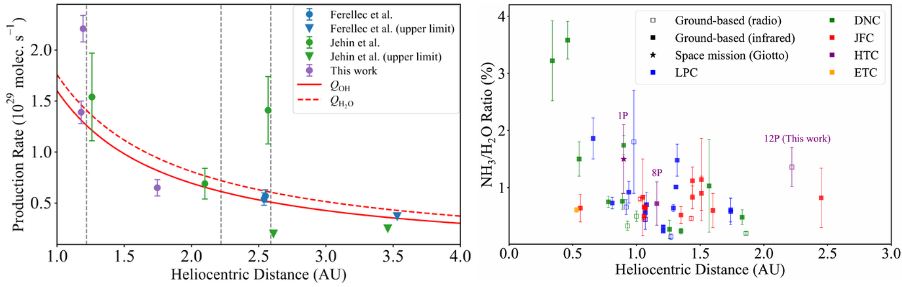

在 2023 年底至 2024 年初的观测窗口期,研究团队利用天马望远镜对 12P 彗星进行了多次 L 波段和 K 波段的射电观测。在 L 波段观测中,成功探测到了彗星羟基 (OH) 的特定谱线。通过结合辐射转移模型的计算,研究团队得出了 12P 彗星在数次爆发活动前后的水汽产生率以及气体膨胀速度。数据显示,在距离太阳约 1 个天文单位(AU)时,12P 彗星每秒释放的水蒸气量超过 5 吨,这一水平超过了绝大多数短周期彗星和部分长周期彗星,表明了其较强的活动性。在爆发期间,其活动性(以水释放量衡量)还能提升一倍左右。

更为重要的突破发生在 K 波段观测中。研究团队以高置信度首次在射电波段探测到了 12P 彗星中的氨分子(NH3),这也是在迄今最远的日心距离上对彗星氨分子的射电探测记录。观测测量了该彗星在一次爆发期的氨分子产率及其相对丰度(含量比例),发现其氨分子的相对丰度在彗星中处于较高水平。考虑到氨具有较低的升华温度,且对于 12P 这类短周期彗星,更高挥发性的物质(如一氧化碳、二氧化碳)可能已有所消耗,因此氨分子的高丰度及其在彗核中的分布状态,可能是导致 12P 彗星频繁爆发的原因之一。

这项研究不仅揭示了 12P 彗星在爆发过程中物质释放的演化规律,也为理解彗星的活动机制及其内部原始成分提供了新的重要观测依据。